Von Kurt Nelhiebel

Bremen (Weltexpresso) – Fünfundzwanzig Jahre ist es her, seit Bundespräsident Roman Herzog, ein Demokrat von echtem Schrot und Korn, während einer Rede im Bundestag den 27. Januar zum nationalen „Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus“ erklärte.

Der CDU-Politiker und ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts hat diese Bezeichnung nicht von ungefähr gewählt. „Opfer des Holocaust“ wäre ein zu enger Begriff gewesen, sagte er damals, weil die nationalsozialistische Rassenpolitik mehr Menschen betroffen habe als die Juden. „Opfer des nationalsozialistischen Rassenwahns“ oder ähnliche Ausdrücke wären nach seinen Worten nicht stark genug gewesen, das Entsetzen dieses Teils unserer Geschichte annähernd wiederzugeben. Der 27. Januar, der Tag, an dem 1945 das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz durch Soldaten der Roten Armee befreit wurde, sollte nach seinem Willen dem Gedenken an die Opfer der Ideologie vom „nordischen Herrenmenschen“ und von „Untermenschen“ und ihrem fehlenden Existenzrecht dienen.

Warum diese Rückschau nach mehr als 50 Jahren, fragte Herzog seinerzeit, so wie heute jemand fragen könnte, warum auch noch nach 75 Jahren Rückschau zu halten? Wäre der Wunsch, Gewesenes zu vergessen, die Wunden vernarben und die Toten ruhen zu lassen, heute nicht noch um Einiges verständlicher als damals? Aber immer noch gilt Herzogs eherner Satz. „Wir wollen Lehren ziehen, die auch künftigen Generationen Orientierung sind.“ Geschichte wiederhole sich nicht. Aber ebenso wahr sei, dass Geschichte die Voraussetzung der Gegenwart sei und dass der Umgang mit der Geschichte damit auch zum Fundament der Zukunft werde.

Die Erfahrung der NS-Zeit verlange von uns, so Roman Herzog, nicht erst aktiv zu werden, wenn sich die Schlinge schon um den eigenen Hals lege. Der Appell des neuen Gedenktages richte sich vor allem an die Institutionen unseres Landes, die den Schlüssel zu Erziehung und Information besitzen, also an Schulen und Medien. Mit öffentlichen Feierstunden allein sei hier wenig getan, auch wenn sie noch so nachdenklich verliefen.

Es sei ihm wichtig, den 27. Januar als wirklichen Tag des Gedenkens und des Nachdenkens zu begehen. Nur so werde vermieden, dass er Alibi-Wirkungen entfaltet, um die es am allerwenigsten gehen dürfe. „Eine Kollektivschuld des deutschen Volkes können wir nicht anerkennen; ein solches Eingeständnis würde zumindest denen nicht gerecht, die Leben, Freiheit und Gesundheit im Kampf gegen den Nationalsozialismus und im Einsatz für seine Opfer aufs Spiel gesetzt haben und deren Vermächtnis der Staat ist, in dem wir heute leben.“

25 Jahre nach der denkwürdigen Rede Roman Herzogs haben diese tapferen Männer und Frauen immer noch nicht den ihnen zustehenden Platz im kollektiven Gedächtnis des deutschen Volkes gefunden. Höchste Zeit, endlich einen Bundesbeauftragten für den deutschen Widerstand gegen das Nazi-Regimes zu berufen, der sich der ehrenvollen Aufgabe annimmt, sie vor dem Vergessen zu bewahren.

Quelle: Weltexpresso, Frankfurt am Main, 7. Januar 2021

Von Conrad Taler

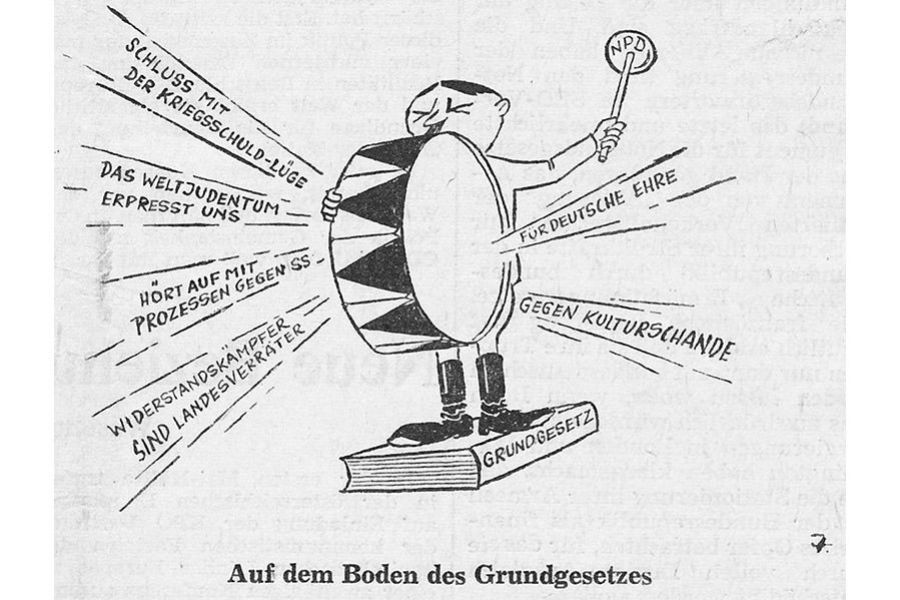

Die Schöpfer des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland handelten nach ihrem Selbstverständnis im Geiste des „anderen Deutschlands“, das sich im Widerstand gegen das Hitler-Regime manifestierte. Namhafte Juristen legten Wert auf die Feststellung, dass im Artikel 139 des Grundgesetzes der Rechtssatz der Ächtung des Nazismus in allen seinen Varianten normiert sei. Der Vorsitzende Richter am Landgericht Frankfurt am Main, Dr. Heinz Düx, erinnerte Anfang der achtziger Jahre daran, dass die Bundesrepublik auch durch Beschlüsse der Vereinten Nationen zu einer antifaschistischen Grundhaltung verpflichtet sei. Er bezog sich dabei auf die UNO-Resolution 200, die von der 35. Vollversammlung der Weltorganisation am 15. Dezember 1980 ohne Gegenstimmen bei 18 Enthaltungen verabschiedet worden ist. Die Entschließung rufe allen ins Bewusstsein, „dass die Vereinten Nationen aus dem Kampf gegen Nazismus, Faschismus, Aggression und ausländische Besetzung hervorgegangen“ seien. Im Vorfeld der Beratungen über das Bekenntnis der UNO zum Antifaschismus wollte die damals oppositionelle CDU von der Bundesregierung in Bonn wissen, ob sie „den auf die Interpretation von Artikel 139 als Fundamentalnorm des gesamten Grundgesetzes gestützten Vorstellungen vom antifaschistischen Charakter des Grundgesetzes“ zustimme. Die Antwort der Regierung bestand aus einem einzigen Wort: Nein. Ungehört verhallte die Forderung des Deutschen Bundesjugendringes, alle rechtlichen Möglichkeiten nach Artikel 139 auszuschöpfen, um faschistische und neonazistische Organisationen aufzulösen und deren Propaganda zu verbieten. Unwidersprochen konnte Heinz Düx 1980 erklären: „In unserem Lande ist eine echte innere Abkehr vom Faschismus trotz entsprechender Inhalte des Grundgesetzes (Art. 139) nie vollzogen worden.“

Begonnen hat die Distanzierung vom Antifaschismus schon viel früher, gleich zu Beginn des Kalten Krieges. Er verhalf den politischen Scharfmachern auf beiden Seiten zu verhängnisvollem Einfluss. Seine Auswirkungen beschrieb Thomas Mann 1950 in einem Vortrag an der Universität Chicago: „Was den Kommunismus betrifft, der mir fremd ist, der aber tiefe Wurzeln hat im russischen Menschentum, so war es erst gestern, dass die westliche Demokratie, um ihr Leben zu wahren, mit dem russischen Kommunismus zusammenstand im Krieg gegen den Nazifaschismus. Heute glaubt man an die Notwendigkeit, die letzten Erinnerungen an dieses Gestern als hochverräterisch auszutreten.“ Den Kalten Krieg nannte Thomas Mann einen chronischen Konflikt, der die Völker niederhalte. Er „hält sie gebunden in Hass und Furcht, zwingt sie, ihre besten Kräfte im Dienst von Hass und Furcht zu vergeuden, hält alles auf, alles zurück, hindert jeden Fortschritt, bringt die Menschen intellektuell herunter, lähmt in großen Nationen das Rechtsgefühl, beraubt sie des Verstandes und macht sie durch Narreteien, zu denen Verfolgungswahn und Verfolgungssucht sie verleiten, voreinander lächerlich. Das Bild des heißen Krieges malt niemand sich aus. Dasjenige des chronischen kalten haben wir vor Augen und sehen, dass er zerstört, was er bewahren will: die Demokratie.“ (Aus: Über mich selbst. Frankfurt/Main: S. Fischer Verlag, 1994, S. 23).

Thomas Mann hielt diese Rede wenige Monate nachdem der amerikanische Senator Joe McCarthy mit seiner Behauptung, das Außenministerium in Washington sei voll von Kommunisten, eine bis dahin unvorstellbare Hysterie hervorgerufen hatte. In seinem Buch „McCarthy – oder die Technik des Rufmordes“ (Gütersloh: Sigbert Mohn Verlag, 1959) nennt Richard H. Rovere den „McCarthyismus“ „gleichbedeutend mit grundloser Ehrabschneiderei aus blindwütigem Hass, mit Dreckschleuderei“. In der Bundesrepublik Deutschland fand der amerikanische Kommunistenjäger eifrige Nachahmer. Innerhalb weniger Jahre wurden rund 125.000 Personen mit Ermittlungsverfahren überzogen. Die Zahl der abgeschlossenen politischen Strafverfahren belief sich nach Angaben von Diether Posser (Anwalt im Kalten Krieg. München: Bertelsmann, 1991) bis 1956 bereits auf 3.700. Unter den Betroffenen waren viele Widerstandskämpfer und Verfolgte des Naziregimes aus den Reihen der Kommunistischen Partei, denen Gesinnungstreue abermals zum Verhängnis wurde.

Zur selben Zeit, da ehemals führende Nazis bis hin zum Ankläger im Prozess gegen die Männer des 20. Juli, Oberreichsanwalt Lautz, mühelos ihre Pensionsansprüche durchsetzten, wurden hunderten Opfern der NS-Herrschaft die Ansprüche nach dem Bundesentschädigungsgesetz aberkannt. 1959 beantragte die Bundesregierung sogar das Verbot der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN), die sie für eine kommunistische Tarnorganisation hielt. Das Bundesverwaltungsgericht widersetzte sich allerdings dem Ansinnen der Regierung mit dem Hinweis, es müsse geprüft werden, ob ein Verbot mit der verfassungsmäßigen Ordnung zu vereinbaren sei. Der dieser Ordnung zugrunde liegende Sühnegedanke, dessen Verwirklichung zu den vornehmsten Aufgaben der Bundesrepublik gehöre, verlange eine Abwägung, ob gegen eine Organisation von Verfolgten ein Verbot mit der damit verbundenen Strafsanktion erlassen werden dürfe. Das Gericht setzte das Verfahren auf unbestimmte Zeit aus und lehnte die Festsetzung eines neuen Verhandlungstermins trotz des Drängens der Bundesregierung ab. Das Verfahren endete nach fünf Jahren ohne formellen Beschluss mit dem Inkrafttreten eines neuen Vereinsgesetzes.

Acht Jahre nach diesem denkwürdigen Vorgang entschied der Bundesgerichtshof: „Ein gegen eine bestehende Unrechtsherrschaft geleisteter Widerstand kann nur dann als rechtmäßig und demgemäß eine diesen Widerstand ahndende staatliche Maßnahme nur dann als Unrecht im Rechtssinne angesehen werden, wenn die Widerstandshandlung nach ihren Beweggründen, Zielsetzungen und Erfolgsaussichten als ein ernsthafter und sinnvoller Versuch gewertet werden kann, den bestehenden Unrechtszustand zu beseitigen und in Bezug auf dessen Übel eine allgemeine Wende zum Besseren herbeizuführen.“ (BGH-Urteil vom 14. Juli 1961 — IV ZR 71/61). Mit dieser Entscheidung wies der Bundesgerichtshof die Entschädigungsansprüche eines Mannes zurück, der sich 1939 lieber hatte einsperren lassen, als einer Einberufung zur Wehrmacht zu folgen. Ein Kriegsgericht bezeichnete ihn im Herbst 1939 als „roten Lumpen“ und verurteilte ihn wegen Kriegsdienstverweigerung (Zersetzung der Wehrkraft) zu dreieinhalb Jahren Festungshaft. Der Bundesgerichtshof erklärte, die Handlungsweise des Mannes sei nicht geeignet gewesen, der NS-Gewaltherrschaft in nennenswertem Ausmaß Abbruch zu tun. Auch dass er die Gewaltherrschaft durch einen aus Überzeugung geleisteten Widerstand bekämpft habe, rechtfertige keinen Entschädigungsanspruch. Zwar könne es nicht vom tatsächlichen, unmittelbaren Erfolg oder Misserfolg einer Widerstandshandlung abhängen, ob ihr der Charakter der Rechtmäßigkeit zukomme, aber sie müsse in jedem Fall als ein ernsthafter Versuch zur Beseitigung des Unrechtszustandes gewertet werden können. Von dieser Art sei der Widerstand der Männer des 20. Juli 1944 gewesen. Im vorliegenden Fall habe es sich um eine Einzelaktion gehandelt, die an den bestehenden Verhältnissen nichts zu ändern vermocht habe. „Nach allem kann der Kläger nicht als Verfolgter angesehen werden.“ Nach dieser Logik hätten zum Beispiel auch die Mitglieder der Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ kein Anrecht auf Entschädigung; ihre Flugblätter haben an den bestehenden Verhältnissen gleichfalls nichts geändert.

Auf einer Gedenkveranstaltung zum 20. Todestag der Geschwister Scholl in Rom übte der Direktor des Historischen Instituts in der Toscana, Professor Francovich, Kritik an der Diskriminierung kommunistischer Widerstandskämpfer in der Bundesrepublik. Es sei bedauerlich, dass man in Westdeutschland die Widerstandsbewegung gegen Hitler nicht als einheitliches Ganzes betrachte, sondern die kommunistischen Opfer zu diskriminieren versuche. Für den von den Nazis aus rassischen Gründen verfolgten Publizisten Ralph Giordano war es ein Zeichen für die Unwahrhaftigkeit, mit der das Thema Widerstand in der Bundesrepublik behandelt werde, dass ein „gewisser Widerstand“ nie gesellschaftsfähig geworden sei und von der konservativen Rechten bis hin zur Sozialdemokratie schlicht unterschlagen werde, nämlich der Widerstand links von der SPD. „Die Aussparung wird begründet mit dem Argument, die Kommunisten wollten selbst eine Diktatur errichten. Ja, gewiss – und die haben sie dann auch dank der Tatsache, dass der Überfall auf die Sowjetunion diese ins Herz Europas hineinprovoziert hat, in einem Teil Deutschlands etabliert. Und deshalb dürfen historische Tatsachen, wie der Widerstand deutscher Kommunisten, minimalisiert oder gar völlig geleugnet werden? Wie ungefestigt, wie schwach muss eine Gesellschaft sein, die sich solchem Opportunismus verschreibt? Aber dahinter lauert noch etwas anderes, nämlich die verbreitete These, dass Hitler ‘in diesem Punkt’, in seinem Antikommunismus, ‘jedenfalls recht gehabt hat’. Wir sehen, mit wem wir es zu tun haben: mit dem nichtdemokratisch, nichthumanitär motivierten, mit dem aus der Nazizeit überkommenen Antikommunismus, der in der Bundesrepublik immer noch, und das bis in die höchsten Ränge, exemplarisch ist und der sich im Streit mit seinen stalinistischen und nachstalinistischen Kontrahenten nur noch einmal ausweist als das Kampfgetue zwischen Brüdern im Ungeist totalitärer Rivalitäten.“ (R. Giordano, Die zweite Schuld oder Von der Last, Deutscher zu sein. München: Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur, 1990, S. 70 f.).

Im Deutschlandvertrag von 1952 hat sich die Bundesrepublik gegenüber den Westmächten verpflichtet, den Verfolgten des Naziregimes zumindest jene Rechtsstellung zu garantieren, die das US-Entschädigungsgesetz vorsah, und zwar „ohne Diskriminierung irgendwelcher Gruppen oder Klassen verfolgter Personen“. Gegen diese Verpflichtung verstieß die Bundesrepublik nicht nur mit dem Ausschluss von Kommunisten von Entschädigungen nach dem Bundesentschädigungsgesetz, sondern auch mit ihrem Verhalten gegenüber Opfern des NS-Regimes nach der Wiedervereinigung. Mit dem Gesetz vom 22. April 1992 über die Entschädigung solcher Opfer in den neuen Bundesländern werden Leistungen ebenfalls vom Verhalten der Anspruchsberechtigten nach dem Zusammenbruch des Nationalsozialismus abhängig gemacht und damit in Prämien für politisches Wohl verhalten in der Gegenwart umgewandelt.

Aber manch einem genügte es nicht, Opfer nationalsozialistischer Verfolgung mit dem Entzug von materiellen Leistungen dafür zu bestrafen, dass sie ihre Weltanschauung nicht preisgeben wollten, sie sollten auch in ihrer moralischen Existenz getroffen werden. Franz Josef Strauß erklärte: „Wer als Antifaschist gelten will, der muss Anti- Totalitarist sein, der muss gegen alle totalitären Systeme sein.“ (Frankfurter Rundschau, 14. Januar 1987). Der „Antifaschismus“ sei eine Wortschöpfung der Kommunisten, die sich zu Tarnzwecken schon in den 30er Jahren dieses Firmenschild zugelegt hätten, schrieb die rechtsradikale Deutsche Wochenzeitung am 5. Oktober 1979. Ähnlich äußerte sich der stellvertretende CSU-Vorsitzende Friedrich Zimmermann im Bayern-Kurier vom 6. Oktober 1979: „‘Antifaschismus’ ist (…) eine Vokabel zur Verschleierung der Gründe, aus denen die Kommunisten (…) gegen Hitler waren und kämpften (…). Sie dient zur Verschleierung der Ziele des Kommunismus und überdies als Brücke einer verlogenen Gemeinsamkeit, auf die vor allem die Sozialdemokratie gelockt werden soll.“ Hingegen meinte der nordrhein-westfälische Kultusminister Jürgen Girgensohn (SPD), ehemals Angehöriger der Waffen-SS: „Ich unterscheide sehr wohl, wer im Zweiten Weltkrieg die anderen Völker überfallen und die Juden vergast hat – das waren die Rechtsradikalen und nicht die Kommunisten. Die saßen in Konzentrationslagern.“ Als es Ende der 1980er Jahre in Berlin zu einem Konflikt wegen einer katholischen Ausstellung über den Widerstand gegen Hitler kam, wandte sich die damalige Bürgermeisterin und Schulsenatorin Hanna-Renate Laurin (CDU) dagegen, den kommunistischen Widerstand wegzulassen. In einem Brief schrieb sie: „Ich kann Ihre Auffassung nicht teilen, den kommunistischen Widerstand von anderem, so genanntem freiheitlichen Widerstand wertend zu unterscheiden. Wer gegen Hitler aufstand, tat dies im Namen der Menschlichkeit.“ (AP, 11. Juli 1988).

Dass der Neonazismus immer noch und schlimmer denn je sein Unwesen treibt, wird man schwerlich den Antifaschisten anlasten können. Dafür haben andere geradezustehen, auch jene, die dem Antifaschismus einen Platz in der Gesellschaft verwehren möchten und dabei fragwürdige intellektuelle Allianzen nicht scheuen. Angefangen vom ehemaligen SS-Untersturmführer Erich Kernmayer über Franz Josef Strauß bis hin zur Politikwissenschaftlerin und ehemaligen Adorno- Schülerin Antonia Grunenberg spannt sich der Bogen derer, die im Antifaschismus nicht den Reflex auf die Bedrohung der Welt durch den Faschismus sehen, sondern das Phantasieprodukt antideutscher kommunistischer Weltverschwörer. Für Erich Kernmayer, unter dem Schriftstellernamen Erich Kern Verfasser rechtsradikaler Bücher und zeitweiliger Bundespressereferent der Waffen-SS-Hilfsorganisation HIAG, hatten Hitlergegner seit ihrer Emigrationszeit „ein innerlich gestörtes Verhältnis zum deutschen Volk, das ja in seiner erdrückenden Masse weder emigriert ist noch sich in einem Widerstand befand“ (Erich Kern, SPD ohne Maske. Hannover: National-Verlag, 1971, S. 42). Der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident Strauß erklärte: „Diese Volksfront- und Antifa-Mythologie birgt die Gefahr der Selbstzerstörung eines normalen Geschichtsbildes.“ (Frankfurter Rundschau, 14. Januar 1987). Bei Antonia Grunenberg heißt es: „Der Antifaschist war innerlich zerrissen (…) Der Antifaschist war im Grunde ein unpolitischer Mensch (…) er war heimatlos, nicht nur weil man ihm die Heimat genommen hatte, sondern weil er die demokratische Republik zugrunde gerichtet hatte, das sozialistische Reich der Zukunft nicht hatte aufbauen können und schließlich Opfer und Täter im Stalinismus wurde.“ (Antifaschismus – ein deutscher Mythos. Hamburg: Rowohlt Taschenbuchverlag, 1993).

Für Antonia Grunenberg sind Antifaschismus und Kommunismus beliebig austauschbar. Sie argumentiert damit im Grunde wie einst die SED, die sich für die Inkarnation des Antifaschismus hielt. Kühn behauptet die Politikwissenschaftlerin in Anspielung auf die Prozesse gegen Stalins Widersacher Bucharin, Sinowjew, Radek und Kamenew, ihre Ermordung sei „auch im Namen der anti-faschistischen Moral“ erfolgt. (S. 68) Stalins antijüdische Affekte sind ihrer Ansicht nach Ausdruck eines „antifaschistischen Antisemitismus“ (S. 190). Wer wie Antonia Grunenberg meint, sein Publikum mit der banalen Botschaft beeindrucken zu können, für die Kommunisten sei „die Niederlage des nationalsozialistischen Terrorsystems ein Sieg“ gewesen, der übersieht, dass „alle Hoffnung der Menschheit auf der Niederlage Hitlers beruhen musste“, wie Thomas Mann sich 1941 ausdrückte. Für ihn war das Wort antifaschistisch noch fünf Jahre nach Kriegsende eine geläufige Metapher zur Kennzeichnung einer konsequent demokratischen Einstellung. Als der Kalte Krieg weltweit Unheil zu stiften begann, warnte er sein Gastland USA vor der Versuchung, „den Faschismus als Waffenbruder zu akzeptieren. Alles wäre besser, wenn Amerika ernsthaft antifaschistisch wäre.“ (Aus: „Frage und Antwort“, Albrecht Knaus Verlag, Hamburg 1983, S. 317). Erika und Klaus Mann verstanden unter Antifaschismus die Zusammenarbeit „aller edleren Elemente des deutschen Geistes, (…) die sich einig sind in ihrer unbedingten, leidenschaftlichen Ablehnung des Naziungeistes“.

Lange bevor in Deutschland Ausländer wieder um ihr Leben fürchten mussten, hatte sich 1981 in Paris ein internationaler Schriftsteller-Kongress mit der Renaissance von Ideologien und totalitären Haltungen beschäftigt, die sich der Geschichtsfälschung bedienten und Rassismus gegenüber ausländischen Arbeitern, Antisemitismus und Fremdenhass namentlich gegenüber politischen Flüchtlingen begünstigten. In einer Resolution erklärten die Teilnehmer: „Der Faschismus beginnt immer mit der Intoleranz und der Missachtung des anderen.“ Lenkt die Beschäftigung mit der Vergangenheit wirklich ab von den Problemen der Gegenwart, wie manche behaupten? Ist die Beschäftigung mit dem Faschismus nur die Sache von Leuten, die ein Feindbild brauchten, um „das Abgründige in sich selbst nicht ausloten zu müssen“, wie der Psychologe Arno Plack in seinem Buch „Die Gesellschaft und das Böse“ schreibt? Die Mordanschläge auf Ausländer sind der grauenvolle Beweis, dass es der Fixierung auf ein eingebildetes Feindbild nicht bedarf, um eine Gänsehaut zu bekommen. Der Antifaschismus hat sich nicht überlebt. Nach allem, was sich seit der Wiedervereinigung in Deutschland zugetragen hat, kann nicht mehr zweifelhaft sein, was mehr zu schelten ist – die Unwilligkeit, sich mit dem Rechtsextremismus auseinanderzusetzen, oder das – wie Die Zeit 1984 formuliert hat – Bestreben vieler Antifaschisten, die Gefahr von rechts zu dämonisieren.

Quelle: Conrad Taler, Gegen den Wind. PapyRossa Verlag: Köln 2017.

Von Conrad Taler

»Mit dieser Ausgabe verabschiedet sich Das Andere Deutschland von seinen Freunden und Mitarbeitern, von der großen Gemeinschaft seiner Leser im In- und Ausland.« So beginnt der Artikel auf der Titelseite der letzten Nummer des Anderen Deutschland, das vor 40 Jahren, im Juni 1969, sein Erscheinen einstellte. Den vergilbten Zeitungsausschnitt entdeckte ich kürzlich in meinem Archiv. Er erinnert an jene Zeit der westdeutschen Nachkriegsgeschichte, in der die Auseinandersetzung um die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze ihrem Höhepunkt zustrebte – und an den Herausgeber und Chefredakteur Fritz Küster, der sich den ewig Gestrigen, die nicht sehen wollten, was Hitler dem deutschen Volk als Erbe hinterlassen hatte, mutig entgegenstellte. Von ihm und den vielen Gleichgesinnten spricht in diesem Jahr der Gedenktage niemand.

Als ich Ende der 1950er Jahre mein Glück als politischer Karikaturist versuchte, druckte Fritz Küster als erster eine meiner Zeichnungen ab. Noch heute rechne ich es mir als Ehre an, zu den journalistischen Mitarbeitern dieser unabhängigen Zeitung für entschiedene demokratische Politik gehört zu haben.

Hervorgegangen war das Blatt auf Initiative von Fritz Küster 1925 aus der von ihm 1921 gegründeten Monatsschrift Der Pazifist. Es verstand sich als Publikationsorgan der deutschen Friedensgesellschaft, die Fritz Küster als gleichberechtigter Vorsitzender neben dem Friedensnobelpreisträger Ludwig Quidde leitete. Mit einer Auflage von 40.000 Stück stand Das Andere Deutschland 1928 an der Spitze der pazifistischen Presse. Viele Autoren der Weltbühne publizierten auch dort, unter anderen Kurt Tucholsky und Erich Kästner. Nach dem Machtantritt der Nazis wurde die Zeitung verboten und Fritz Küster von 1933 bis 1938 in verschiedene KZ’s gesperrt. Nach dem Ende des zweiten Weltkriegs rief er, resolut und streitbar wie er war, die Zeitung mit dem ruhmreichen Namen wieder ins Leben. Er selbst starb drei Jahre vor dem endgültigen Ende seines Lebenswerkes.

»Unsere Gegner aber sollten nicht zu früh triumphieren«, heißt es im Abschiedsartikel von Heinz Jürgen Furian. »Das andere Deutschland, als dessen Sprachrohr sich diese Zeitung seit ihrer Gründung im Jahre 1925 verstanden hat, das demokratische und humanistische Deutschland, das immer den Gegenpol zu den reaktionären Machthabern unseres Landes bildete und sich ihren Plänen und Untaten kämpferisch widersetzte – dieses Deutschland lebt und ist seiner Zukunft gewiß. Der Kampf geht weiter.«

Quelle: Ossietzky, 14/15 (2009)…